ページの本文です。

植物細胞に存在した新たな細胞内輸送経路の発見 ~植物特異的膜交通タンパク質が明かす液胞膜からのリサイクリング機構~

2025年10月3日更新

植物の液胞は、酵母や動物の液胞と同様に、細胞内の不要物質の分解を担っています。一方、種子に存在する液胞は、発芽時のエネルギー源となる大量のタンパク質を貯蔵するという、分解とは正反対の機能も果たします。豆類や小麦などの種子で液胞に蓄えられる貯蔵タンパク質は、私たちの食生活とも深く関わる重要な農業資源です。

本研究グループはこれまでに、種子における貯蔵タンパク質の液胞への大量輸送を可能にした植物独自の輸送経路の進化的背景を明らかにしてきました。しかし、液胞から別の細胞小器官にタンパク質を輸送する経路が存在するのかどうかについては、これまで全く分かっていませんでした。今回、基礎生物学研究所のFeng Yihong特任助教、海老根一生助教(研究当時/現・埼玉大学)、金澤建彦助教、上田貴志教授(責任著者)を中心とする研究グループは、お茶の水女子大学の伊藤容子特任助教と植村知博教授、愛媛大学の野澤彰准教授と澤崎達也教授、理化学研究所光量子工学研究センターの中野明彦副センター長(研究当時/現 東京科学大学)と連携し、モデル植物シロイヌナズナを用いた解析により、VAMP727とよばれる膜タンパク質を液胞膜からエンドソームへと輸送する細胞内輸送経路の存在を証明し、その過程に関与する分子群を同定することに成功しました。

この過程で働くSNX-BARタンパク質は、植物と動物・酵母の系統において、それぞれ独自の進化を遂げてきており、今回明らかにした輸送経路は植物が独自に獲得した輸送システムであると考えられます。またこの研究は、種子植物に特有の形質である「貯蔵タンパク質の液胞輸送」の進化において、VAMP727のような植物特異的な膜融合装置が、液胞膜からのリサイクリング機構とともに成立してきたことを示唆しています。

本研究成果は、植物が進化の過程で独自に構築した膜交通ネットワークの一端を解明するものであり、細胞生物学および植物科学に新たな知見をもたらすものです。本論文は、2025年10月3日付で英国の国際学術誌『Nature Plants』に掲載されます。

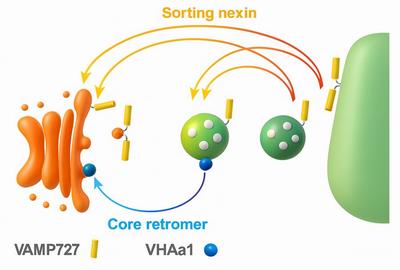

図1 本研究で明らかになった植物における液胞膜やエンドソームからの膜タンパク質回収経路。

二つの独立した膜タンパク質回収経路(オレンジ色と青色)が液胞やエンドソームの独自の膜タンパク質組成をつくり出している。

【研究の背景】

真核細胞には、小胞体やゴルジ体、液胞、エンドソームなどの多種多様な細胞小器官(オルガネラ)が存在します。これらのオルガネラはそれぞれ独自のタンパク質組成を有しており、それが、各オルガネラが異なる役割を担う基盤となっています。このオルガネラに固有のタンパク質組成は、小胞や小管を介した物質輸送システムである「膜交通(メンブレントラフィック)」により、確立・維持されています。

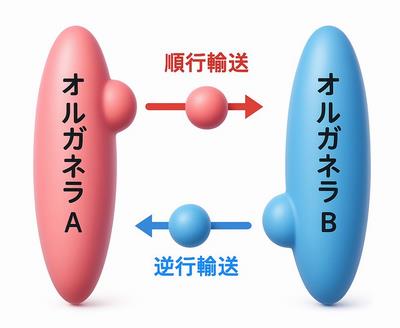

各オルガネラ固有のタンパク質組成は、そのオルガネラを起点とする輸送経路と、そこを終点とする輸送経路がバランスすることで実現されます(図2)。小胞体を例に挙げると、小胞体からゴルジ体へ向かう輸送経路(順行輸送)と、ゴルジ体から小胞体へと戻る経路(逆行輸送)のバランスにより、小胞体の機能に必要なタンパク質が正しく局在することが出来るのです。これは、細胞膜を含む膜交通で結ばれた全てのオルガネラに当てはまると考えられます。植物の液胞についても、液胞へとタンパク質を輸送する経路と、液胞からタンパク質を輸送する経路が、液胞機能の発現に必要であろうと想定されます。このうち液胞へ向かう輸送経路については、植物の進化の過程で独自の多様化を果たし、タンパク質の貯蔵を始めとする植物液胞に固有の働きを生み出しています。一方驚いたことに、液胞からタンパク質を輸送する経路が存在するのかどうかについては、これまで分かっていませんでした。我々は、この植物細胞に残された未知の細胞内輸送経路の実在を証明し、その分子機構を明らかにすることを目指して研究を進めてきました。その手がかりとして選んだのが、植物が進化の過程で独自に獲得した膜融合装置であるVAMP727と呼ばれるタンパク質です。

植物のVAMP7ファミリーにはVAMP71とVAMP72の2タイプがあり、基本的に、VAMP71は液胞での膜融合で、VAMP72は細胞膜での膜融合で機能することが分かっています。VAMP727はVAMP72の仲間ですが、他のVAMP72メンバーとは異なり液胞輸送経路においてエンドソームと液胞膜の融合を実行しています。上田教授らのグループは最近、VAMP727が分子進化の過程で酸性アミノ酸に富んだ挿入配列を獲得し、エンドソームと液胞の膜融合を担うように変化したことを突き止めました(2025年5月16日のプレスリリース参照;https://www.nibb.ac.jp/pressroom/news/2025/05/16.html)。さてここで、液胞での膜融合を実行した後のVAMP727に目を向けましょう。エンドソームに乗って液胞へとやって来たVAMP727は、液胞膜とエンドソーム膜が融合した後は、液胞膜に吸収されることになります。このVAMP727が回収も分解もされなければ、VAMP727はどんどんと液胞膜に蓄積してしまうはずです。しかし実際は、VAMP727は液胞膜にはほとんど局在せず、粒状のエンドソームのみに局在しています。このことから、VAMP727を液胞膜から回収する仕組みがシロイヌナズナに備わっており、それが液胞輸送経路を経て液胞へと至ったVAMP727をエンドソームに戻しているのではないかと考えました。しかし上述の通り、植物細胞において液胞膜からのリサイクリング経路の存在は証明されていませんでした。そこで本研究では、VAMP727が液胞膜から回収されるかどうかを調べることから研究を開始しました。

図2 順行輸送と逆行輸送のバランスによりオルガネラタンパク質の組成が決定される。

【研究の成果】

研究グループはまず、光によって蛍光色を変化させられるタンパク質「Dendra2」をVAMP727に融合させて標識し、このタンパク質を一過的に液胞膜に蓄積させることで、その後の動きを観察しました。その結果、Dendra2-VAMP727が液胞膜からエンドソームへと移動することを示すことに成功しました。これにより、液胞膜から別のオルガネラへのタンパク質輸送が初めて確認されました。さらに、VAMP727と相互作用する分子を解析し、この液胞からエンドソームへの輸送過程にSNX-BARファミリーに属するSNX1およびSNX2が必須であることを見出しました。加えて、超解像顕微鏡を用いた観察により、液胞膜からVAMP727がSNXタンパク質とともに出芽していく瞬間を直接とらえることにも成功しました。次に、酵母でSNX-BARとともに逆行輸送を担うコアレトロマー複合体(VPS26、VPS29、VPS35)について調べた結果、これらはVAMP727の回収には関与せず、代わりにトランスゴルジ網に局在するVHAa1タンパク質の逆行輸送に必要であることが分かりました。これらの一連の結果から、植物における液胞膜からの逆行輸送経路の存在を明確に示すとともに、その経路におけるSNXタンパク質の役割、そしてSNXとコアレトロマーが独立に機能していることを明らかにしました。植物で独自に進化した液胞機能は、このような膜交通制御の進化と深く関係していると考えられます。

【今後の展望】

本研究により、植物における液胞からエンドソームへの輸送経路(液胞からエンドソームへの逆行輸送経路)の存在と、その担い手となるSNXタンパク質の働きが明らかとなりました。これは、植物が独自に進化させた膜交通システムを理解する上で重要な知見です。特に、SNXとコアレトロマーが異なるタンパク質を対象に、それぞれ独立した逆行輸送経路を構成していることは、植物固有の細胞内輸送ネットワークの存在を裏付けるものです。今後は、SNXによって回収されたVAMP727が細胞内のどこへとまず運ばれるのかを明らかにすることが重要です。また、VAMP727以外にも液胞膜からリサイクリングされる膜タンパク質が存在する可能性があり、それらの全容解明により、植物独自の液胞機能発現機構の全体像がさらに明らかになると期待されます。本研究で明らかになった植物特有の輸送経路は、膜交通の進化と多様化を読み解く手がかりとして、今後の細胞生物学や進化学の発展にも貢献することが期待されます。

【発表雑誌】

雑誌名: Nature Plants

掲載日: 2025年10月3日

論文タイトル: Retrieval from vacuolar/endosomal compartments underpinning neofunctionalization of SNARE in plants

著者: Yihong Feng, Kazuo Ebine, Yoko Ito, Takehiko Kanazawa, Tatsuya Sawasaki, Akira Nozawa, Tomohiro Uemura, Akihiko Nakano, Takashi Ueda

DOI:10.1038/s41477-025-02115-5

関連プレスリリース:

種子でのタンパク質の大量輸送の仕組みはどのようにして誕生したのか ~膜交通タンパク質の段階的な機能変化が示す進化の足跡~